FRENEMIES FOREVER? - the polytix of friendship

29.04.2021

29.04.2021

Centre Francais de Berlin

andcompany&Co. ist Teil des Projektes Eurograph.

52 Künstler:innen aus Deutschland und Frankreich haben ein positives Alphabet geschaffen.

mit: Matthias Engler

Video: Kathrin Krottenthaler

www.eurograph.art

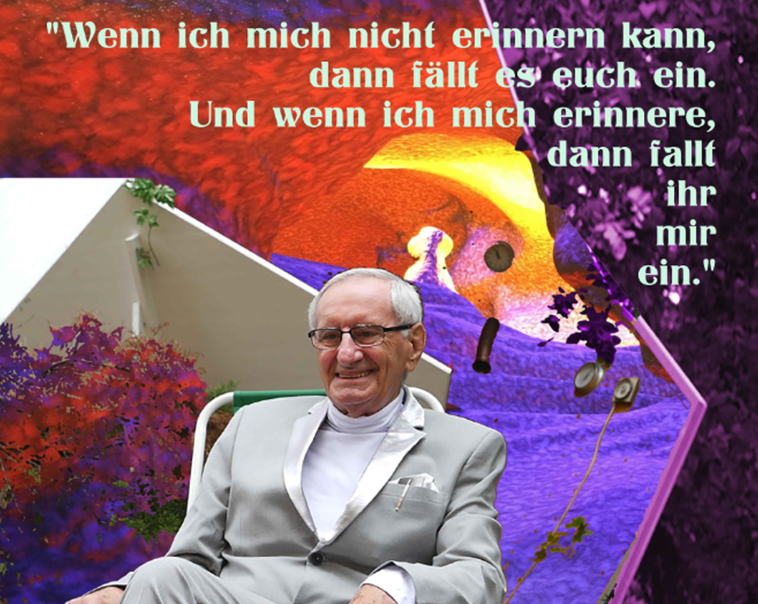

Am 21.10.2020 ist unser Freund, Genosse, Arbeiterschauspielerkollege und in vielerlei Hinsicht Lehrer Edgar Walter gestorben. Mehr

Carsten Tesch, mdr Kultur, 23.10.2020

Interview mit Carena Schlewitt

www.mdr.de

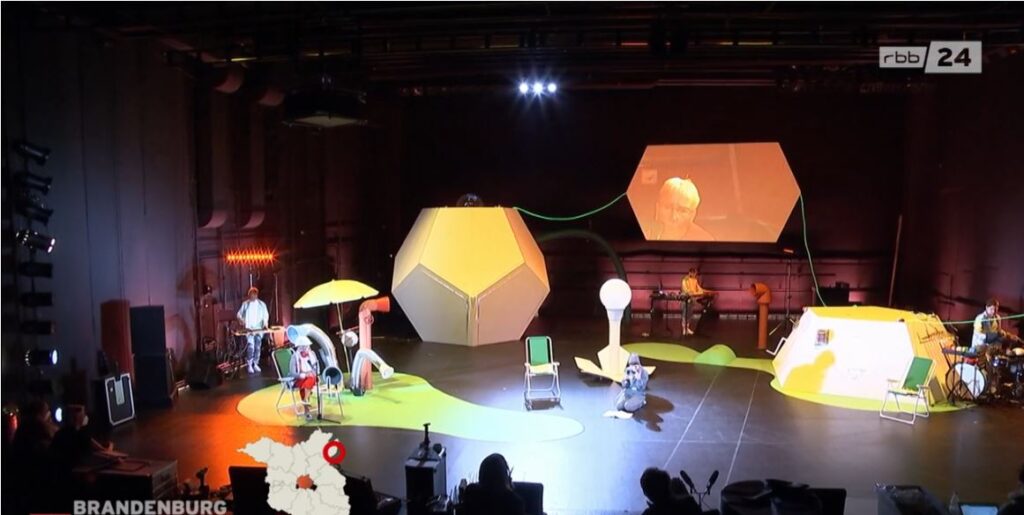

Thomas Erbach, RBB/ Brandenburg Aktuell, 18.10.2020

Alexander Kohlmann, Fazit, Deutschlandradio Kultur, 24.04.2017

„Die Performancegruppe weiß genau, was sie erzählen will: einmal die Vieldimensionalität des Films herausarbeiten und zum anderen unseren Umgang mit der Geschichte. Wenn Theater so funktioniert, ist das sehr gelungen.“

andco.-soundsystem

Noah Fischer, 2016-11-24

Liebes Berlin,

vor nicht allzu langer Zeit hast du “Lasst sie herein!” gerufen und Deine Arme den Schutz suchenden Geflüchteten entgegen gestreckt. Du standst da wie Lady Liberty, als wärst Du das Amerika Europas! Dann jedoch verdunkelte sich der Himmel und Angst kam auf. Auch hier in New York kauen wir nun angstvoll an den Nägeln während wir dabei zusehen, wie eine faschistische Zukunft auf uns zurollt. Berlin, wir brauchen Deine Solidarität.

Alexander Karschnia, erschienen im Programm von IMPULSE 2015, 2015-06-09

Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, d.h. tragisch, aber nicht dramatisch. Historisch gesehen befinden wir uns an einem dead end. Es gibt – nix. Schon gar nicht für die Griechen. (Das macht Griechen aus uns allen.) T.I.N.A. rules: „There is no alternative!“ (Thatcher) Wer das nicht kapiert, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Aber auch das ist nur ein Spiel – ‚deren Spiel‘, das nicht mitzuspielen uns Ken Keasey vor rund 50 Jahren aufgefordert hat. Doch ein andres Spiel braucht auch eine andre Anthropologie, z.B. die von Marcel Mauss. Er sagt: Es gibt – die Gabe. „Die Freude am öffentlichen Geben; das Gefallen an ästhetischem Luxus; das Vergnügen an Gastfreundschaft und des privaten und öffentlichen Festes.“ Den Potlatsch. Eine andre Ökonomie, eine Ökonomie der Verausgabung. Das Leben ist kein Sparguthaben. Kunst hat Teil an dieser Anti-Ökonomie: wahre Kunst gibt, was sie nicht hat. Aber machen das die Banken nicht genauso? Ja, aber sie fordern es mit Zinseszins zurück. Kunst verschwendet sich. Deswegen hasst der Neoliberalismus das Theater so. Die zentrale Botschaft des Theaters – unabhängig von Intention oder Inhalt – lautet: „Es gibt Gesellschaft!“ Genau das bestreitet der Neoliberalismus: „There is no society!“ Natürlich wird auch im Potlatsch eine Gegen-Gabe erwartet. Gibt es also keine reine Gabe? Gibt es immer ein (kapitalistisches) Kalkül? Nein, sagt der anarchistische Anthropologe David Graeber, das sind nur die zwei Seiten derselben falschen Münze: Eigennutz vs. Selbstaufgabe. Doch darum geht es gar nicht – es geht darum, eine Gesellschaft zu erschaffen.

Dazu muss man ein Publikum versammeln und beeindrucken. Letztlich lässt sich also alles auf Theater zurückführen. Es steht damit in der Tradition der Magie: Magie ist performativ, sie glaubt an die Macht von Worten und Gesten. Ein Anti-Fetisch, denn sie beharrt auf der Beeinflussbarkeit der Welt durch Handlungen. Das ist das Geheimnis des Werts. There is – theatre!

Alexander Karschnia, 2015-02-01

„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!“ Dem Slogan der Weltrevolution erging es ähnlich wie seinem Urheber, Ernesto Che Guevara, dessen Name und Konterfei heute Modeartikel (Jeanshosen) und Genussartikel (Zigaretten) ziert, er wurde so oft wiederholt und zitiert, dass sich sein Sound verändert hat: er klingt heute wie das Motto von Motivationstrainern, das Mantra des sog. new managements. Dieses sog. new management ist so neu nicht mehr, der Begriff stammt aus den 80er und v.a. 90er Jahren und wurde vor einiger Zeit zum Gegenstand einer einflussreichen soziologischen Studie: „Der neue Geist des Kapitalismus“ von Boltanski & Chiapello. Verkürzend kann man sagen: Beruhte der alte Geist des Kapitalismus, den Max Weber in einer berühmten Studie untersucht hat, die protestantische Arbeitsethik, auf Triebverzicht (Profit machen ist ok, solange man spart, bzw. Kapital akkumuliert, statt im Luxus zu leben), beruht der neue Geist auf Hedonismus (Schulden machen ist ok, solange man exzessiv konsumiert). Für konservative Moralkritiker ist das eine Folge von ’68 und das stimmt auch – irgendwie: Der Postfordismus ist die Antwort des Kapitals auf die damalige Kulturrevolution – eine Konterrevolution im Wortsinne, die Umwertung aller gegenkulturellen Werte. Im Folgenden geht es mir um solche Revolutionen, Konterrevolutionen und Konterkonterrevolutionen im Wortsinne, also um Umkehrungen – um die Frage: wie kann man Umkehrung umkehren – und zwar indem man Che Guevaras Aufruf folgt, insbesondere dem ersten Teil: „Seien wir realistisch!“ Was heißt das heute, im Zeitalter des globalen Kapitalismus: realistisch sein. Ich werde also über den kapitalistischen Realismus reden (müssen). Zunächst möchte ich aber vorschlagen, Che’s Appell als mustergültigen Ausdruck des Performerismus zu verstehen, also als eine mögliche Antwort auf Lenins alte Frage: Was tun? Mehr

Alexander Karschnia, 2013-03-15

Anmerkungen zu Geschichte und Gegenwart eines Wortes

1968 und die Folgen:

Zur Vorgeschichte der Studentenrevolte gehört die Einladung des liberalen Journalisten Erich Kuby als Gastredner zum 20. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands durch den AStA der FU Berlin und seine Ausladung durch die Uni-Leitung. Kuby hatte es gewagt, den Uni-Namen dafür zu kritisieren, „dass in dem Worte ‚Freie Universität’ eine innere antithetische Bindung an die andere, die unfreie Universität jenseits des Brandenburger Tores fixiert ist, die für meinen Begriff (…) mit den wissenschaftlichen und pädagogischen Aufgaben einer Universität schlechthin unvereinbar ist.“ Es kam daraufhin zu ersten größeren Protesten der Studenten gegen dieses Hausverbot und zu Aktionen wie auf dem Campus in Berkley, wo gerade das „free speech“- movement begonnen hatte. Mit dem Beginn des sog. „freien Theaters“ in der Bundesrepublik hat das zunächst nichts zu tun, doch kommt keine Diskussion ohne eine Kritik dieser Selbstbezeichnung als „frei“ aus. Zu Zeiten des Kalten Krieges gehörte dieses Wort noch eindeutig zu den Waffen jenes Krieges, die von der Seite des sich selbst so nennenden Westens gegen die andre ins Feld geführt wurde und ideologisch die untrennbare Verknüpfung von parlamentarischer Demokratie und eines Kapitalismus meinte, der ausschließlich als „freie Marktwirtschaft“ bezeichnet werden wollte. Gerade in Westberlin waren daher Bezeichnung wie „Freie Universität“ oder „Freie Volksbühne“ üblich geworden. Doch gerade an diesem Haus (heute das Haus der Berliner Festspiele), das in einer unübersehbaren inneren antithetischen Bindung an die andere, unfreie Volksbühne jenseits des Brandenburger Tors fixiert war, entzündete sich im Zuge der 68er Bewegung der Protest, wurden die Fragen laut nach Demokratisierung oder Mitbestimmung (wie man das später entschärfend genannt hat). Und das war auch gut so. Denn damit erinnerte es an den Ursprung der Volksbühne in der „Freien Bühne“ von 1890 und ihrer Forderung: „Die Kunst dem Volke!“ Dieses Volke war zu jenem Zeitpunkt noch nicht die Gemeinschaft von Prolet- und anderen Ariern, sondern nur der Proletarier, gegen deren Ausgrenzung aus der bürgerlichen Kultur man kämpfte. Und hier verliert sich die Spur des „freien Theaters“ wieder, bzw. verwischt und wird eins mit dem Ursprung des deutschen Stadttheaters, denn genau darum ging es da ja auch – zumindest liest man in letzter Zeit wieder öfters: Das deutsche Stadt- und Staatstheatersystem sei eine soziale und demokratische Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung, die das Bürgertum an seinen „Traum von einem Nationaltheater“ (Lessing) erinnert habe, in dem alle Stände vertreten sind, den sie einst gegen das aristokratische Hoftheater geträumt hatten. Die letzte Bewegung, die das Bürgertum an seine Träume erinnert hat, war die der Studenten 1968. Diese Behauptung würden wahrscheinlich die meisten der Beteiligten heute unterschreiben, aber dadurch wird sie nicht wahrer. Die Wahrheit ist, dass diese Geschichte so nur in den Niederlanden stimmt: Dort flogen 1969 im Zuge der „Aktie Tomaat“ die Tomaten und änderten den Lauf der Geschichte. Denn in den Niederlanden wurde kurz darauf das gesamte Subventionssystem, das noch keine dreißig Jahre alt war (man hatte es von den deutschen Besatzern übernommen) umgekrempelt, um nicht mehr nur Institutionen zu fördern, sondern unmittelbar Künstlerinnen und Künstler. Man manifestierte den Willen, sie ihr eignes Repertoire schaffen zu lassen, indem man in ihre künstlerische Entwicklung investierte und ihnen Zeit gab, eine eigne Sprache auszubilden, eigne Formen, u.a. dadurch, dass sie mit jungen Autorinnen und Autoren kooperierten, aber v.a. indem sie selbstbestimmt produzieren konnten. Das hieß in der Regel, dass sie sich entscheiden konnten, mit wem sie in welcher Konstellation z.T. über Jahrzehnte (wie z.B. Maatschappij Discordia) zusammen arbeiten wollten. Dadurch ist eine einmalige Produktionslandschaft entstanden von 22 freien Produktionshäusern, die gut miteinander vernetzt arbeiten und den Theaterschaffenden ein Pendeln zwischen großen und kleinen Strukturen und ein „Hindurchstromen“ ermöglicht (und die heute durch die massiven Kürzungen in ihrer Substanz bedroht ist). Das ist die Geschichte eines wahrhaft „freien Theaters“, doch leider nicht des deutschen. Hierzulande kam statt einer Blüte von 1000 Gruppen die Blüte des sog. „Regietheaters“, das die Institution eben nur erneuerte, statt zu wirklich umwälzenden „Neuerungen“ zu führen wie Brecht es gefordert hatte. 1968 war nicht der Beginn einer Tradition der Innovation, einer sich selbst generierenden neuen Generation von Macherinnen und Machern wie in den Niederlanden, sondern die letztendlich langweilige Geschichte einiger Sieger, die sich durchgesetzt haben und die vakant gewordenen Machtpositionen errungen und z.T. bis heute nicht geräumt haben. Und dennoch: 1968 war nicht zuletzt ein Aufstand im Theater, von Theaterleuten: jenem Dramaturgen der Schaubühne, der die fünf Eier besorgt hat, die bei der ersten großen Demo gegen den Vietnamkrieg aufs Amerika-Haus geworfen wurden, von Wolfgang Neuss, der in Peter Steins Inszenierung von Peter Weiss’ Viet Nam Diskurs in den Münchner Kammerspielen für den Vietcong sammelte, den Go-Ins in laufende Vorstellungen, um mit dem Publikum über die Notstandsgesetze zu diskutieren und über das, was plötzlich wieder Kapitalismus hieß. Der Brecht-Boykott wurde durchbrochen, es folgte eine wahre Brecht-Flut, die deutsche Räterepublik wurde reenacted (Peter Zadeks Rotmord) usw. Die „freien Gruppen“ (Kollektive), die sich damals von den Stadttheatern abwandten und aus den für sie bereitgestellten Nebenspielstätten und Studios abwanderten, um eigne Häuser zu gründen oder in der Tradition der Theatertruppen umherzuziehen, waren geprägt von „physical theatre“, Artaud, Grotowski und verschiedenen außereuropäischen Einflüssen. Ihr Einfluß auf die heutige Generation freier Theaterschaffenden ist gering, dennoch stehen auch wir in ihrer Tradition. Erst als die Phase der „deutschen Kulturrevolution“ zehn, fünfzehn Jahre später endete, begann die Zeit des sog. „freien Theaters“.

1980 und die Folgen:

Es war die Zeit, in der der Kapitalismus plötzlich wieder überall „freie Marktwirschaft“ genannt wurde – oder, wenn das K-Wort noch benutzt wurde, dann mit leuchtenden Augen: das waren die Boom-Jahre der 80er, das Jahrzehnt der Yuppies, aber auch der Punks und Ökos, der Latsch- und Friedensdemos, Hausbesetzungen (populär wurde dafür das niederländische ‘kraak’) und Krawalle. Zur Vorgeschichte der Jugendrevolte, die 1980/81 in mehreren europäischen Städten gleichzeitig ausbrach, gehören auch die Ausschreitungen vor dem Züricher Opernhaus, nachdem die Stadtverwaltung die Forderung nach einem autonomen Jugendzentrum abgelehnt hatte, zugleich aber dem Opernhaus eine Förderung von 60 Millionen Franken zusprach („Opernhauskrawalle“). Viele der neuen Produktionsstrukturen für Theater stammen aus dieser Zeit: Mit einem Mal wurde das Wörtchen „frei“ wieder häufig verwandt: „atomwaffenfreie Zone“, „Republik freies Wendland“ und v.a. das aus den Piratenradiostationen entstehende „freie Radio“. Es meinte Selbstbestimmung, Autonomie, Unabhängigkeit von Markt & Staat. In dieser Tradition steht die Bezeichnung des „freien Theaters“, doch nichts davon trifft heute mehr zu: weder die Unabhängigkeit vom Staat, denn auch die „freie Szene“ wird durch die öffentliche Hand finanziert, noch vom Markt: Gruppen der „freien Szene“ haben sogar einen viel direkteren Zugang zu den großen Marktplätzen, den internationalen Festivals, als Stadttheaterproduktionen. Sie sind mobiler, flexibler, innovativer, kurz: sie sind das, was man sich unter einer postfordistischen Arbeitskraft vorstellt. Die Freiheit, die wir meinen, wenn wir vom „freien Theater“ sprechen, ist die Freiheit der Arbeitskraft, sich verwerten zu lassen – oder auch nicht. Das Wörtchen „frei“, mit dem wir heute in der Zeit der sog. immateriellen Produktion zu kämpfen haben, steht für „frei“ wie „Freibier“, das inflationäre „free“ der „free pics“ oder „free downloads“: Es ist das, was der Amsterdamer Internetkritiker Geert Lovink die „dictatorship of the economy of the free“ nennt. Der dritte Sektor jenseits von Staat & Markt (und totaler Verarmung) bleibt zu entwickeln, noch ist er besetzt von den sozialen Netzwerken wie facebook, die von unsrer Kreativität leben, den sog. „user-generierten Inhalten“. Wir sind heute alle Arbeiterinnen und Arbeiter einer neuen Industrie: der creative industries. Und dennoch ist das kein Grund zur Klage, zum Kulturpessimismus: Es herrscht zwar ein „neuer Geist des Kapitalismus“ (Boltanski & Chiapello), der mit einem „kreativen Imperativ“ operiert und uns zur Selbstbestimmung, der sog. „Eigenverantwortung“ zwingt, doch auch diese Freiheit ist erkämpft worden – nicht durch Arbeitskämpfe, sondern durch „Nichtarbeitskämpfe“ (Kai van Eikels), durch Verweigerung, Rückzug oder Flucht nach vorn. Ich nenne dieses Konzept in Anlehnung an den italienischen Operaismus („Arbeiterismus“) der Einfachheit halber „Performerism“. Es meint den Aufstand der kreativen Arbeitskraft gegen seine Einsperrung in den Fabrikmauern, respektive den Mauern des Stadt- und Staatstheaters. Es ist ein Exodus. Diese Geschichte hat 1968 begonnen: Wir haben uns auf den Weg gemacht – und auf diesem Weg sind wir noch immer. Keiner weiß, wo er hinführen wird, aber eines weiß man mit Sicherheit: „Der Weg bleibt bestehen, auch wenn das Ziel explodiert!“ (Christoph Schlingensief). Wir sind maßlos, ungeheuerlich – man kann uns nicht evaluieren – doch das Gute ist, nicht nur wir, sondern die Arbeit als solche. Das, was wir auf die Bühne bringen, mag diskursig sein oder extrem körperlich, sprachlastig oder rein gestisch, bilderstark oder -arm, aber es ist immer: lebendige Arbeit, „das gestaltende Feuer, die Vergänglichkeit der Dinge, ihre Zeitlichkeit, als ihre Formung durch die lebendige Zeit“ (Marx) – und damit der Vorschein dessen, was aus der Gesellschaft wird, bzw., was sie schon ist, aber noch nicht wahrhaben will, längst geworden zu sein. Wir sind ein Bild aus der Zukunft: die Gegenwart. Für eine freie und d.h. freie Gesellschaft!

Alexander Karschnia, 2013-10-30

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Förderer der freien darstellenden Künste! Ich freue mich, heute hier beim Ersten Branchentreffen zu Euch sprechen zu können und bedanke mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren für die Einladung. Anlass meiner Einladung war ein Text, den ich dieses Jahr für das Festival Impulse geschrieben habe: „Für ein freies und d.h. freies Theater!“ Für den heutigen Vortrag habe ich den Titel leicht variiert:

„Für ein freies und d.h. freies freies Theater!“ Mehr

Simone Dede Ayivi, 2013-09-03

Keine Frage der Haut

Am 7. Januar 2012 hatte „Ich bin nicht Rappaport“, ein Theaterstück des US-amerikanischen Autors Herb Gardner, am Berliner Schlossparktheater Premiere. Das Schlossparktheater wird von Dieter Hallervorden geführt, der auch eine der beiden Hauptrollen spielt – den weißen Amerikaner Nat, ein älterer Mann, der seine Tage mit dem Afroamerikaner Midge (Joachim Bliese) verbringt. Die Problematik dieser Besetzung wurde allerdings schon vor der Premiere deutlich.

Das Plakat zeigte Hallervorden in alberner Pose, der auf einen dümmlich drein schauenden , schwarzgeschminkten Joachim Bliese herabblickt.

Eine Fehlleistung, auf die schon nach kurzer Zeit in Form von Facebook-Kommentaren und Protestbriefen an das Theater reagiert wurde.

Schwarze Menschen von angemalten Weißen spielen zu lassen, steht in der theatralen Konvention des Blackface. Mit der Kritik an der Verwendung dieses rassistisch konnotierten Theatermittels drängte eine längst überfällige Debatte über rassistische Praktiken auf deutschen Bühnen in die breite Öffentlichkeit.

Wie groß unser Rassismusproblem wirklich ist, wurde deutlicher, je länger die Debatte andauerte: Der Diskussionsverlauf gibt Aufschluss über die Rassismus verharmlosende und verleugnende Stimmung, die der Debatte zu Grunde liegt. Eine Stimmung, die nicht theaterspezifisch ist, sondern sich auch in anderen Bereichen zeigt. Der Theaterbetrieb ist also kein rassistischer Extremfall, aber eben entgegen der landläufigen Meinung auch keine diskriminierungsfreie Insel. Dies zeigt sich zu aller erst darin, dass die Thematisierung von Rassismus offensichtlich als störend empfunden wird und eine Diskussion über dieses Thema möglichst vermieden werden soll. So kommt das Gespräch sehr schnell auf die Frage der Haut.

Den Menschen, die eine Auseinandersetzung mit einem rassistischen Vorfall einfordern, wird entgegnet, dass sie sich eine dickere zulegen sollten. Ich persönlich beispielsweise bin mit meiner Haut jedoch sehr zufrieden: Sie ist dick genug, dass mir nicht sofort alles darunter geht und dünn genug, dass ich noch gelegentlich aus ihr herausfahren kann. Und eben Schwarz. Was wohl der Grund dafür ist, dass sie zum Thema wird. Ich meine ihre Dicke.

Wenn die Dünnhäutigkeit der Rassismus benennenden Person nicht eindeutig festgestellt werden kann, wird als nächstes gern ihre Qualifikation in Frage gestellt.

Als sich in Reaktion auf die Nutzung von Blackface am Schlossparktheater die Initiative Bühnenwatch gründete und öffentlich damit begann, über die rassistische Dimension dieses Mittels aufzuklären, hörte man nicht von allen, aber eindeutig zu vielen Seiten, dass es sich wohl um „erfolglose“ oder gar „minder begabte“ Schwarze Schauspieler_innen handeln müsse, die versuchen, sich über die „Rassismuskeule“ (ein Begriff, über dessen Absurdität es sich nicht auszulassen lohnt) einen Vorteil auf dem engen Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Das Risiko, dem sich Schwarze Schauspieler_innen und Schauspieler_innen of Color aussetzen, wenn sie Rassistisches als rassistisch benennen, lässt sich mit folgenden Beispiel verdeutlichen.

Die Fernsehmoderatorin und Autorin Sarah Kuttner liest aus ihrem Roman „Wachstumsschmerz“. Im Text benutzt sie rassistisches Vokabular und wird von einem Zuschauer angezeigt. Der TV-Moderator und Schauspieler Mola Adebisi nimmt dazu öffentlich Stellung und erklärt, dass Kuttner bereits während der gemeinsamen Zeit bei Viva rassistische Witze gemacht hätte. Außerdem beschwert er sich über Rassismus im deutschen Fernsehen. Die mediale Reaktion darauf ist zum einen, dass Adebisi von Presse- und Leserkommentaren als „schlechter“ Moderator diskreditiert wird – also die gleiche Infragestellung seiner Qualifikation wie die Kollegen vom Theater erfährt – und versuche, für das „Scheitern“ seiner Karriere nicht sein eigenes Unvermögen, sondern Diskriminierung verantwortlich zu machen. Zum Anderen wird behauptet Kuttner wäre einem „Shitstorm“ ausgesetzt .

Wer Rassismus thematisiert, läuft Gefahr, als unvermögend gebrandmarkt zu werden und wird in die Schublade derer gesteckt, die es nötig haben, mit Hilfe der „Rassismuskeule“ die „Diskriminierungskarte“ auszuspielen, und muss zudem mitansehen, wie die Aggressorin zum Opfer eines „Vorwurfs“ stilisiert wird, der angeblich unangemessene Empörung mit sich bringt.

Über Rassismus wird im Allgemeinen nicht gerne gesprochen. Das Aufbringen des Themas, beispielsweise in Publikumsgesprächen, zieht viele genervte Reaktionen nach sich. Oft ist unruhiges Gemurmel zu vernehmen, die Unlust und Nervosität der Anwesenden wird spürbar. Die Aussage, etwas sei rassistisch, scheint den allgemeinen Frieden zu stören. Der „Rassismusvorwurf“ bringt ein unangenehmes Thema auf die Tagesordnung. Überschriften wie „Theatralischer Rassismusvorwurf: Angeschwärzt“ , „Theater-Fans werfen Dieter Hallervorden Rassismus vor“ oder „Rassismusvorwurf an Berliner Theater – Schwarze Schminke“ zeigen: nicht der rassistische Akt ist die Meldung wert, sondern der „Vorwurf“.

Dabei wird der Vorwurf, der lediglich die Reaktion auf eine Handlung ist, zum eigentlichen aggressiven Akt gemacht: Der Rassismusvorwerfer, nicht der Rassist zwingt uns dazu die Debatte erneut führen zu müssen. Die erste Reaktion auf diese Meldungen ist deshalb nicht „Oh nein! Schon wieder ein rassistischer Vorfall!“ sondern, „Mhm. Schon wieder so ein Rassismusvorwurf“ Fakt ist aber: Rassismus hätte nicht zum Gesprächsthema werden müssen, hätte es den rassistischen Aspekt in der Inszenierung nicht gegeben.

So wie die meisten Diskussionen um Rassismus aus der Mitte verlaufen, scheint es, als wäre nicht etwa die rassistische Herabwürdigung, sondern der Rassismusvorwurf die schwerstwiegende Beleidigung, die man machen kann.

Das hat damit zu tun, dass wir glauben, dass es Rassismus in der politischen Mitte oder gar links davon nicht geben kann. Erst recht nicht unter Intellektuellen und Künstlern. Rassismus und Antisemitismus werden rechts außen verortet. Damit wird ein gesamtgesellschaftliches Problem als Randerscheinung verharmlost, das nur in den Köpfen prügelnder Neonazis existieren könne. Diese Haltung hat zur Konsequenz, dass rassistische Praktiken von den eigentlichen Urheber_innen abgelenkt und zum Problem von People of Color konstruiert werden .

So lässt sich auch die hartnäckige Wiederholung der zweiten Frage erklären, mit der diejenigen, die auf rassistische Praktiken am und auf dem Theater aufmerksam machen, konfrontiert werden:

„Habt ihr denn keine wichtigeren Probleme? Wo doch „Ausländer“ auf der Straße angegriffen werden! Und schließlich leben wir in Zeiten rechten Terrors …“

Ein wichtiger Punkt. Es gilt, sich sämtlichen Ausprägungen von Rassismus, bei denen es um Leben und Tod geht, mit aller Kraft entgegen zu stellen. Mit allen erforderlichen Mitteln. Und eines davon ist, das Erhalten und Neuerschaffen von rassistischen Zuschreibungen und Stereotypisierungen zu thematisieren und das Markieren Schwarzer Menschen und People of Color als „fremd“ und „anders“ nicht länger zu dulden. Als Theaterschaffende_r ist es naheliegend, diese Auseinandersetzung auch am Theater zu führen.

Wenn also Regisseur X Theater mit rassistischen Mitteln macht, Autorin X in ihrem Stück rassistische Sprache benutzt oder ein Haus eine rassistische Besetzungspolitik fährt, dann sollte dies auch so benannt werden: Rassistisch. Fortschritte sind schwer zu erzielen durch Schönrederei. Doch diese Fortschritte im Kampf gegen Rassismus scheinen durchaus gewollt zu sein, denn es stehen immer wieder antirassistische Stücke oder Inszenierungen auf den Spielplänen. Aber gerade in diesen Arbeiten werden häufig rassistische Stereotype reproduziert, sei es, um Rassismus auszustellen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten oder das Leid von Rassismus-Opfern darzustellen. In solchen Fällen wird häufig damit argumentiert, dass der Einsatz dieser Mittel der antirassistischen Intention des Abends dient und dadurch von Kritik ausgenommen sei. Der Zweck soll nach dieser Theorie die Theatermittel reinigen.

Doch wie kann etwas antirassistisch sein, das rassistische Praktiken reproduziert? Ich selbst bin nach zwei Stunden blackgefacter n-wort-schreiender Performance nicht mehr besonders aufnahmefähig für irgendeine gut gemeinte Botschaft. Auch hier findet Ausschluss statt. Schwarze im Publikum werden nicht mitgedacht und bekommen die Verletzungen aus dem Alltag noch einmal von der Bühne herab serviert. Tatsächlich ist das eine Provokation. Leider keine besonders mutige, denn provoziert werden diejenigen, deren Perspektive ohnehin unterrepräsentiert ist.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde deutlich, wenn weiße Theatermacher_innen über Theater reden, gehen fast alle von Ihnen von einem weißen Publikum aus. Gleichzeitig wurde an vielen Häusern das Ausbleiben von migrantischen und postmigrantischen Zuschauern bedauert und Bemühungen unternommen, um auch die mit „Hintergrund“ in die Theater zu locken. Dabei könnte es einen Zusammenhang zwischen dem Ignorieren der Existenz einer postmigrantischen Zuschauerschaft und dem Desinteresse der Ignorierten am Theater geben.

Das Einheitsweiß auf deutschen Bühnen behauptet eine Homogenität, die es in unserer Gesellschaft nicht gibt. Zudem findet Diversität auf dem Theater nicht als Selbstverständlichkeit statt, sondern festigt durch Reproduktion konstruierte Unterschiede.

Das bedeutet, Schauspieler_innen of Color sind kaum präsent und wenn, dann in Inszenierungen, die kulturelle Unterschiede thematisieren. Inszenierungen also, die stark dazu anregen, nach dem Notausgang zu suchen.

Rezipient_innen von Theater, Film und Fernsehen müssen zu viele der entgegen anderer Behauptungen durchaus existenten Schwarzen deutschen Schauspieler_innen, die sich auf der Schauspielschule mühsam ihr Schwäbisch, Bayerisch oder Sächsisch abtrainiert haben, um reines Bühnendeutsch zu sprechen, gebrochenes Deutsch reden hören. Und geben wir den Kolleginnen of Color daran nicht die Schuld, denn immer mehr thematisieren die Problematik oder/und lehnen derartige Rollen mit entsprechendem Kommentar ab. Daraufhin haben sie allerdings die von mir bereits beschriebenen Konsequenzen zu tragen (Vorwurf der Dünnhäutigkeit, Infragestellung ihrer schauspielerischen Fähigkeiten). Außerdem ist es der Beruf der Schauspielerin oder des Schauspielers, zu spielen und manche versuchen ihren Lebensunterhalt in dem Bereich zu verdienen, in dem sie ausgebildet sind. Die Möglichkeit bietet sich in der Darstellung von Opfern und Exoten. Den Fremden und Anderen. eindimensionale Abziehbilder rassistischer Klischees. Zuschreibungen, die mich als Schwarze Zuschauerin je nach Fall langweilen bis beleidigen. Schwarze Rollen.

Die Sache mit den Schwarzen Rollen ist nicht von mir, sondern als Rechtfertigung für die Nutzung von Blackface herangezogen worden: Es gäbe so wenige Schwarze Rollen am Theater, weshalb es sich nicht lohne Schwarze Schauspieler_innen fest im Ensemble zu engagieren. Deswegen müssten, wenn mal ein Stück mit einer Schwarzen Figur auf dem Spielplan steht, weiße Schauspieler schwarz angemalt werden.

Die Theaterverabredung reicht so weit, dass wir in der Lage sind, aus einem Kassettenrecorder ein Auto zu machen oder aus einer Reihe Vorhänge einen verwunschenen Wald, wir glauben einem Darsteller der in den zweiten Rang schaut, dass da wohl gleich der Bote kommt, aber einen Schwarzen Schauspieler, den finden wir unglaubwürdig als dänischen Prinzen, als Räuberhauptmann oder dessen verkorksten Bruder. Das sind angeblich weiße Rollen, und Schwarze spielen eben die „Anderen“, die in die bereits erwähnten Kategorien passen. Asylbewerberinnen, rechtlose Prostituierte und natürlich Othello. Es gibt auch andere, vielschichtige Figuren, meist in zeitgenössischen Dramen aus dem angelsächsischen Sprachraum, die als Schwarze Charaktere geschrieben sind. Aber auch diese Rollen werden aus zuvor genannter Begründung häufig von weißen dargestellt.

Die Schauspielerin und künstlerische Leiterin des afrodeutschen Ensembles „Label Noir“, Lara-Sophie Milagro, kommt nach einer ausführlichen Auflistung der Besetzungslogik an deutschen Theatern zu folgendem Ergebnis: „Weiße können alles spielen, Schwarze nicht mal "sich selbst".“ Interessanterweise wurde die Forderung, Schwarze Figuren auch von Schwarzen Schauspielerinnen verkörpern zu lassen, vielfach als unangebrachter Ruf nach mehr Authentizität abgetan.

Mit Aussagen, wie: „Ja, dürfen dann auch nur noch Dänen den Hamlet spielen und nur noch Italiener den Romeo?!“ driftete die Diskussion ins Absurde.

Das Deutsche Theater betitelte dann auch gleich ihr im Sommer 2012 ausgerichtetes Symposium mit „Authentizitätsterror“ . Damit machten die (Rassismus-)Keulenschwinger in kurzer Zeit Karriere zu (Authentizitäts-)Terroristen.

Tatsächlich rief niemand, der sich gegen Blackface und für Diversität in Ensembles aussprach, nach mehr Authentizität. Es geht darum, Schwarze Julias, Gretchens und Hamlets auf der Bühne sehen, ohne dass deren Hautfarbe thematisiert wird, und zwar weder in der Inszenierung noch in deren Besprechungen. Solange das nicht der Fall ist, sind wir nicht in der Situation, colorblind besetzen zu können. Nicht, wenn colorblind bedeutet, dass alle von Weißen gespielt werden. Schwarz sein ist keine Kunst und schon gar kein Rollenfach, genauso wenig wie weiß sein. Hautfarbe bleibt eine Kunstruktion und kein Theaterzeichen.

Wenn wir an diesem Punkt der Diskussion angelangt sind, dass Ansprechen von Rassismus also als Ursache des Problems identifiziert wurde, die Sache mit der Dünnhäutigkeit zur Sprache kam und der „Rassismuskeulen“ schwingenden Person die Qualifikation abgesprochen wurde, haben wir uns im Grunde immer noch nicht richtig mit dem Kernthema befasst: Woher kommt er, der Rassismus an deutschen Bühnen, was hat er dort aktuell zu suchen und wie werden wir ihn so schnell wie möglich wieder los, um People of Color nicht weiter vom Theater auszuschließen?

Stattdessen sieht man die Kunstfreiheit in Gefahr: Wenn nichts mehr hilft, wird der Rassismusvorwurf mit einem Zensurvorwurf gekontert . An keiner Stelle der Debatte wurde staatliche Kontrolle von Theatern eingefordert. Es ist unverständlich, wie Begriffe wie Verbot, Zensur und Einschränkung der Kunstfreiheit überhaupt Einzug in diese Diskussion halten konnten. Sie dienen nur denjenigen, die Angst haben, ihr Privileg, sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen, zu verlieren.

Auf einmal wird den Kritiker_innen, den Erfolg- und Talentlosen, den Überempfindlichen eine ungeheure Macht zugesprochen, vor der es die Kunst zu schützen gilt. Dabei sind diese weder in der Position, noch ist es ihr Anliegen irgendetwas zu verbieten, nur schweigen wollen und können sie dazu nicht mehr.

Denn sicher ist, dass das Ignorieren dieses Themas mehr Schaden anrichtet, als ein nur scheinbar harmonischer Theaterabend Wert ist. Wenn People of Color strukturell vom Theater ausgeschlossen werden und auf der Bühne rassistische Worte und Mittel benutzt werden, wissend oder unbewusst, ist es absolut notwendig, dies auch als das zu bezeichnen was es ist: Rassismus. Egal, ob es „rassistisch gemeint“ ist oder nicht und unabhängig davon, was die entsprechende Person im Sommer 68 getan hat. Dass sich niemand den Schuh anziehen will, rassistisch gehandelt oder gesprochen zu haben, spricht jedoch nicht nur für Ignoranz. Ein bisschen ist es auch ein gutes Zeichen, nämlich dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Rassismus grundsätzlich als etwas Schlechtes, nicht zu Befürwortendes angesehen wird. Auch wenn es beispielsweise Besorgnis erregend ist, dass das N-Wort nicht generell als beleidigend gilt, wäre es noch mehr Besorgnis erregend, in einem Land zu leben, in dem „Rassist“, ein Kompliment ist. Tatsächlich trifft der „Rassismusvorwurf“ einen wunden Punkt. Und wenn man den Finger auf eine Wunde legt, sollte man nicht damit rechnen, darum gebeten zu werden, ihn weiter hinein zu bohren.

Es wäre generell falsch zu behaupten, dass sich gar nichts tut. Denn eine Sensibilisierung findet statt. Das Deutsche Theater stand ebenfalls wegen dem Einsatz von Blackface stark in der Kritik. Es ging um Michael Thalheimers Inszenierung von Dea Lohers „Unschuld“. Dort spielen zwei weiße Schauspieler die Schwarzen illegalisierten Migranten Fadoul (Peter Moltzen) und Elisio (Andreas Döhler). Sie betraten die Bühne mit einer dicken Schicht schwarzer Farbe und knallrot geschminkten Lippen. Nach einer von Bühnenwatch organisierten Störaktion, bei der mehr als 40 Zuschauer_innen beim Erscheinen der geblackfaceten Männer den Theatersaal verließen, und mehreren Gesprächen mit Bühnenwatch-Aktivist_innen entscheidet sich das DT auf Blackfacing zu verzichten und die Schauspieler stattdessen weiß zu schminken. Leider bekommt es dafür nicht das kleine Lob, das es verdient hätte sondern wird des Nachgebens und Einknickens bezichtigt .

Seitdem das Thema öffentlich diskutiert wird finden sich häufiger Interviews und Textbeiträge von TheaterwissenschaftlerInnen und Künstlerinnen und Künstlern of Color. Ein Zeichen dafür, dass die Perspektive Schwarzer Theaterschaffender an Relevanz gewinnt. Außerdem bekomme ich in meiner täglichen Arbeit mit, dass immer mehr, besonders jüngere weiße Kolleginnen die eigenen Privilegien und die damit verbundene Perspektive hinterfragen. Dadurch wurde ich in letzter Zeit häufiger in bereichernde und inspirierende Gespräche verwickelt.

Doch leider verlaufen die meisten Foyer-Gespräche zum Thema noch anders. Wenn ich um meine Expertise gebeten werde, dann meist mit Fragen, wie: „Wenn wir in dem Zusammenhang das N-Wort benutzen, dann ist das doch okay ?“ Oder: „Wenn wir hier mit Blackface arbeiten, dann ist das doch was ganz anderes, nicht wahr?“ Die Kolleg_innen sind mehr darum besorgt, selbst nicht mit der „Rassismuskeule“ in die „Rassistenecke“ gedrängt zu werden, als dass sich durch die Debatte ein Gespür für Verletzungen entwickelt hätte, die das unreflektierte Beharren auf rassistischen Konventionen anderen zufügt.

Denn in diesen Fällen geht es nur darum, eine Schwarze Person zu finden, die das weiße Vorhaben absegnet. Diese kann dann als Referenzperson angeführt werden, sollte es doch zu einem „Rassismusvorwurf“ kommen. Die Logik dahinter: Wenn nur eine Schwarze Person sich nicht verletzt fühlt, ist kein weiteres Hinterfragen von Nöten. Kritiker_innen können dann als dünnhäutig abgetan werden. Doch rassistischen Praktiken die Zustimmung zu versagen, ist mit Sicherheit keine Frage der Haut.